|

转载 | 城市更新中的人文探索——以无锡运河汇(锡钢浜)工业遗存改造和内容活化为例 发布日期:2022-08-29 浏览次数:4168 |

城市更新是城市的永恒主题。正是这种持续不断的更新才使城市始终充满活力。处于转型路口的中国城市,在摒弃大规模城市建设、改造后,正尝试以渐进式、小规模的更新实现城市的复兴。

2015年底召开的中央城市工作会议明确提出,有序实施城市修补和有机更新,解决老城区环境品质下降、空间秩序混乱、历史文化遗产损毁等问题,恢复老城区功能和活力。2021年,“城市更新”被首次写入《政府工作报告》,今年的《政府工作报告》更是将“有序推进城市更新”列入2022年重点工作。

作为长三角中心城市之一的工商业之城无锡,明确将城市更新作为新时期城市工作的重要抓手,以此将城市规划建设得更加出彩焕彩精彩,通过发展更高水准的现代服务业,在提升城市人文素养和美誉度的同时,满足无锡市民对更美好生活的需求。

多重战略交汇叠加之下,无锡华侨城实业发展有限公司携手江苏古运河投资集团有限公司、无锡地铁生态置业投资有限公司共同打造无锡原钢铁厂活化改造项目运河汇(锡钢浜),成为无锡城市更新案例中极具代表性的案例之一。在新与旧、传统与现代、过去与未来之间,为无锡留下一座无界生活的城市客厅。

PART 1 城市更新转向对人本核心的关注

城市更新是将城市建成区中已经不适合时代要求和经济发展、不满足人民生活的片区或物业,进行有机会、有意识的治理、提升、重塑。从经济学角度看,它是一个土地价值不断变化和逐步得以实现的过程。

从世界范围内看,城市更新的理念,也逐渐从目标单一、效率优先的大规模拆除重建,逐渐转变为追求多元目标和丰富内容、并且具有人文色彩、强调公民参与、兼顾社会公平的小规模、渐进式的城市更新与社区发展。

中国的城市更新步伐,是随着城市化进程的不断推进而同步发展的。上世纪90年代以来,随着经济井喷式增长,国家推行城市土地有偿使用政策,将市场力量和民间资本引入市场建设进程,商品房进入高速发展期。但这一时期的大规模、高速度的城市更新与城市扩张仍有较多问题,如对城市历史文化的关注不足,使得一些城市的文化特色消失。

新一轮的城市更新制度建设于2010年前后。关键节点分别有2010年广州的“三旧改造”特色城市更新;2015年上海“卓越的全球城市建设”发布并启动城市更新四大计划;以及2011年北京开始强调保护旧城、人口疏解,设立旧城为政策特区,并开始从“成片整体搬迁、重新规划建设”向“区域系统考虑、微循环有机更新”的转变。北京同时还通过政府主导,市场运作方式,加快棚户区改造和环境整治。

在国内,上海和深圳是中国城市更新的先行者和实践者。上海城市更新历史悠久,是率先把城市更新纳入到城市总体规划中的城市。从上世纪80年代旧改开始,到90年代地产导向的再开发与历史建筑的保护,新世纪开始对旧工业地产的再开发,到城中村大改造。深圳是国内最早引入“城市更新”理念的城市,深圳城市更新的一大特点是“产城融合”。其中较为典型的案例是华侨城创意文化园、山夏工业区等。

面对不同时期的更新需求,每个城市有着不同的关注点,城市更新开始注重多方面理论的参与、政府的协调、以及平衡开发方与居民等不同群体的利益与需求,并开始寻求机制创新,以实现城市长远发展目标,但归根结底,都是在城市发展中对人本核心的关注。

PART 2 无锡城市更新的路径探索

城市可建设用地日益趋紧的背景下,无锡正以一系列探索与实践,擘画出城市更新的“无锡路径”。

2021年2月26日,无锡召开2021年城市更新工作部署暨2020年房屋征收工作总结会为无锡城市更新明确了具体方向和目标;2021年5月20日,无锡发布《关于加快推进城市更新的实施意见(试行)》文件,为城市更新画出了具体路线图。无锡城市规划资深专家孙志亮在谈无锡城市更新发展时表示,城市间的未来竞争,实际上是特色的竞争,归根结底是文化的竞争。因此无锡城市更新重要的一点是,要保护城市特色个性。

梁溪区作为无锡历史文脉所在,众多国家和省市级文保、历史建筑和工业遗存在区内星罗棋布,深厚的文化底蕴构成了梁溪的历史人文风貌,也决定了无锡的城市更新需要“新旧结合” 既要保持老城的功能多样性,保留标志性建筑、场所以延续城市记忆,又要兼具传统风貌和时代精神、需要文商旅融合,需要注入文化灵魂,过去十多年,无锡涌现出一批优秀的城市更新案例,比如清名桥历史文化街区、小娄巷历史文化街区等项目,这些对历史街区的改造和重塑,推动了区域的文化旅游的发展,营造了特色的人文空间,增强了城市的吸引力。

无锡南长街实景图(图片源自网络)

无锡小娄巷实景图(图片源自网络)

PART 3 运河汇:运河文明“锡引力” 无界生活“新天地”

让“沉睡资源”重新流动,发达国家都留下一段工业遗存改造的历史。

“德国工业的心脏”的鲁尔区在上世纪七八十年代开始了转型之路,通过景观再设计手段让它重现生机;荷兰阿姆斯特丹将电车工厂兼电车维修仓库改造成市民会客厅、创意商业综合体,“政企民”多方力量打造了老旧厂房改造的“命运共同体”;日本马县富冈制丝厂充分发挥制丝场的历史文化价值,引入了各类社会团体,组织举办了丰富多彩的活动,让富冈制丝场充分发挥了其教育功能和观光功能。

伴随着城市更新工作推向纵深,老旧工业遗存改造也成为无锡城市更新的“重头戏”。如何在美学、人文等角度上将工业遗存潜能激发?如何保留工业文化的同时营造滨水生活空间、产业发展轴和历史文化景观廊?在借鉴了不同工业遗存改造方案的同时,运河汇打破功能界限,站在城市发展的高度提出“国际、创新、多元、传承”的改造宗旨。

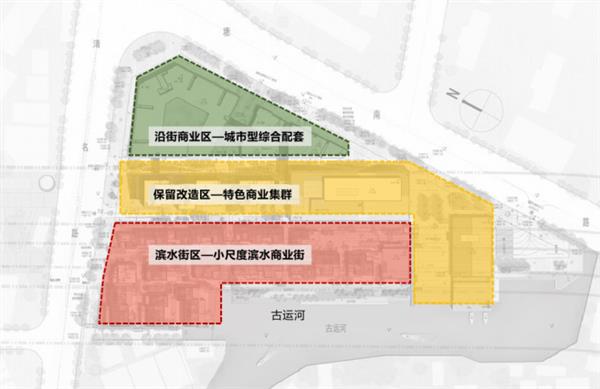

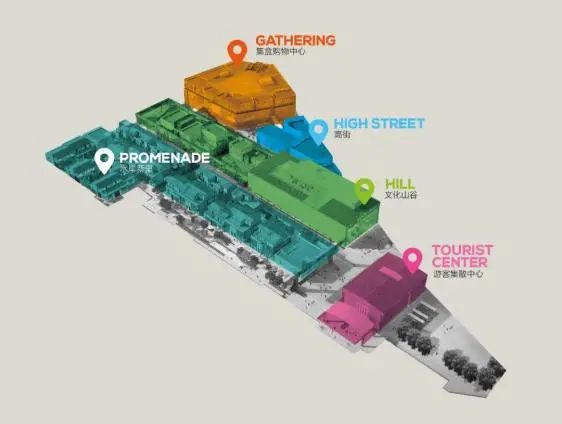

运河汇总建筑面积6.2万平方米,地块整体规划形成沿街商业区、保留改造区和滨水商业区三大分区。这三大分区内包含五大空间:游客集散中心、集盒购物中心、高街、文化山谷、水岸新里。工业遗存变成各种新空间,不但可以满足本地人生活,还可以吸引游客微度假。此外,老厂房的全新功能会最大限度地吸引夜间人流,这也与梁溪推动发展夜经济的战略布局不谋而合。

三大分区 示意图

更新空间 规划图

全新的五大空间,是对钢铁厂过去历史的延续,同时也是当下城市更新创新发展的探索。用时尚潮流的设计理念和特色商业的引入,对生活方式的文化营造,为无锡城市更新增添了一个全新案例。

此外,作为古运河滨河的活力商业社区,无锡运河汇还是规网协同TOD项目,构建以地铁为中心的地上地下立体化古运河商业服务中心,通过控制站点东侧南北向道路的沿街商业界面和多条轴线,加强地铁站与古运河建筑群及休闲商业带的联系。

地铁5号线规划在运河汇设立站点,串联无锡各个景点,这条“文旅专线”将为运河汇延伸出更多便捷出行的条件,与城市更多文旅资源无缝对接,形成交通与水路成网的开放空间体系。

未来,随着运河汇组织与血脉的不断完善,其运河文化、民族工商文化的“味道”,在时间的酝酿下越发浓厚。

01 城市焕新:1958年老厂房的华丽转身

扎根历史,传承创新

城镇化进程中,越来越多完成使命的工业设施退出历史舞台。一直以来,各地由工业遗存改造的园区,改造后的功能属性多以“创意产业+办公”为主。区别于一般城市更新项目,运河汇在设计和工业遗存改造方面,特别注重人文探索,使得环境、建筑、人交融共生。

运河汇项目原址无锡钢厂于1958年建厂,2018年以前钢厂还保持着原始的建筑风貌。2018年7月,华侨城华东集团与无锡市梁溪区人民政府签订“无锡华侨城古运河大型文旅综合项目合作协议”,计划在古运河边上打造全新的文商旅融合标杆项目。

透过曾经的龙门塔吊,回望无锡钢厂的穿越之变,作为工业时代留给人们的礼物,庄重的告别曾经支撑城市工业并给其带来无上光荣的钢筋铁骨,无论改造成什么,在旧为新用中扩大工业文化有效供给潜力。

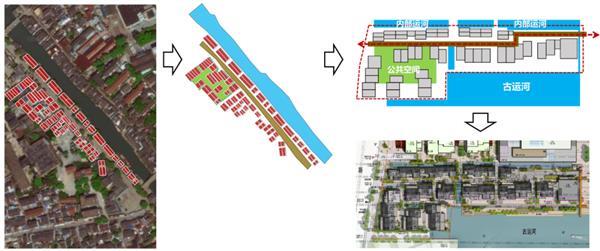

项目以古运河为中轴、清名桥为中心,近水楼台聚揽一城精粹。通过空间梳理,肌理抽疏在保存原有空间肌理的前提下,对部分建筑适当拆除和原址重建恢复,获得空间和尺度适宜的布局。在建筑语言表达上,新旧建筑的融合将古运河滨水元素和工业风,诠释出现代生活美学。在设计初期就坚持保留无锡钢厂地块内原有两栋厂房,运用了艺术手法,对厂房的建筑形态进行了重塑和提升,使之焕然新生。设计中考虑到新建筑与老建筑、建筑与运河的结合,以及在有限的用地条件下,整体打造具有活力的滨水商业和城市生活,诠释着这座城市的发展轨迹还有开放、包容、多元的人文气质。

老厂房、旧车间记录了一代人的豪情和梦想,承载着这个城市和行业的历史记忆和文化积淀。在改造上也用绣花针的功夫展现曾经的工业文化,每块重达2吨的预制遮阳板力图复原当年厂房的特色。

老厂房改造后效果图

城市的更新是一点一滴的局部构成的,无数局部的修正正好汇合为城市真实生活的镜像。当前中国城市更新还处于初步阶段,还在探索各种模式的可能性,但是城市品质生活提升,历史风貌传承,文商旅融合发展都是当前城市发展中涉及的重要课题。

通过设计与创意,对其物理空间的梳理,以文化历史,文商旅结合,为其赋能,从而能够传承城市历史文脉,同时也能改善老旧城区居民的生活环境,提升居住水平,包括满足在地居民的医疗、教育、文娱等方面所增长的需求。让“近者悦,远者来”。

作为今天写给历史的情书,运河汇正用各种业态不断打破原本钢铁之墙的藩篱,迎接属于这个时代的来访者,也正是在这种开放与包容中,创造更多的可能性。

02 功能重塑:撬动文旅发展新动能

产业迭代,消费升级

当老建筑被改造,老街区迎来新业态时,建筑的翻新或引入时下流行的运营模式并不能从根本上解决问题,不少园区定位不准、特色不彰、层级不高的背后是建设主体缺乏对工业遗存文化内涵、历史内涵的深入挖掘,经济效益成为追求的第一目标,文化和社会价值被冷落一旁。

运河汇的五大空间,从人文主义出发,围绕着人的需求,重塑功能。未来她在被激活后,将在文商旅领域开辟自己的专属场域,构筑城市新的文化空间。

(1)游客集散中心:改造+创新,打造特色“城市记忆”场所

改造后的主入口格栅立面呼应1958年无锡钢铁厂设厂场地记忆。滨水界面保留老牛腿柱及旧的屋架体系,整体外立面延续原锡钢厂的镂空砖元素,红砖与玻璃砖有机地结合,在保证了室内保温和隔热的同时,仍然带有传统的建筑色彩,呈现出既现代简洁又有工业风味的特质。

1号厂房改造后游客集散中心 效果图

1号厂房改造后游客集散中心 实景图

游客集散中心承担着清名桥历史文化街区和大运河观光带的水陆客运功能,从这里可以感受一座城市厚重的历史文化传承。

(2)集盒购物中心:层层退台+空中连廊,商业做出差异化

区别于大多数“大而全”的购物中心,集盒购物中心在整体外观和空间打造上都独具匠心。各个立面采用几何化构成手法,通过镂空陶砖与密拼陶板错落布置,凸显编织感肌理纹路,强调简洁大方的造型设计手法,提升城市形象。

整个建筑设计似一个不规则的五边形盒子:“一,四层”向内推移,形成凹凸关系;“一,二层”柔化局部,形成弧面;用切割手法将“五层”分成若干个体块,使得造型更加丰富;内部中庭,屋顶设置天窗。

集盒购物中心效果图

未来,集盒购物中心将与品牌、艺术家、城市创想者们跨界合作形成新的特色,将艺术展览、文化沙龙、独创IP、品牌跨界等不同领域、不同类别的活动在这个空间上演、发生,让这里成为锡城人民探索新奇、发现惊喜的打卡地。

(3)文化山谷:既是商业场所,更是文化社交目的地

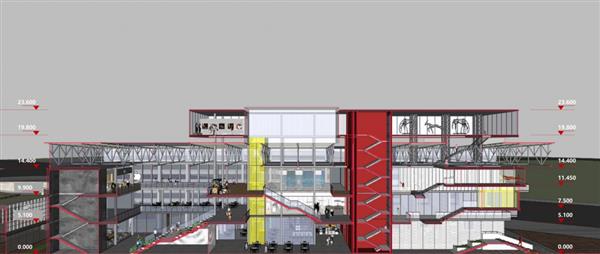

对于老厂房的升级和改造,包含地块中部3号厂房在内的区域,被改造成为运河汇的“文化山谷”。厂房拥有约200米的建筑长度巨构空间:东西向轴距约为34米,南北向轴距约为229.4米,共26个开间,建于上世纪六十年代,建筑面积约为7000m2。设计改造后的厂房从冰冷钢厂变成漫步式空间,在密集的城市楼群中开辟一方公共空间,让水泥建筑散发出浪漫温情的气质。

锡钢3号厂房拆前实景图

3号厂房 剖面图

3号厂房的改造设计进行了尺度转换、功能转换和氛围转换“三重转换”。延续了原有厂房的基本结构体系,原样保留了构架柱、横向水平构件以及旧的屋架体系的做法,融入了工业风,给工业厂房注入“新腔调”,也将给消费者留下强烈的视觉印象。

3号厂房改造后 效果图

在文化山谷,从一层进入的市集式餐饮开始,便可直观感受国际化的气质和时尚潮流的空间。二三层是年轻人热爱的Brunch、威士忌吧、精致甜品店,有话题性的潮流买手、宝藏日杂店等一一聚集,让这成为充满活力的社交和聚会空间。顶层的露台,是都市时髦人士和有仪式感情侣最爱的场所,轻柔的爵士乐、令人惊叹的城市景观与浪漫气质相结合,使人轻易就把这里当成放松身心的“城市绿洲”。

3号厂房西侧的用地比较特殊,室外200米巨跨构架柱得以保留,在这样超大尺度的工业文明内,置入了错落的“商业盒子”。盒子建筑高度较低,体量也相对较小,结合城市肌理,形成了这样大小高低不一的错落布局。建筑外墙采用质朴的材料与柔和的色彩,以形体错落来营造丰富的整体形象,以精雕细刻的细部设计来体现建筑的精美感,整体营造出活泼、轻松的商业氛围,触发消费者探索的兴趣。

(4)水岸新里:江南韵味与时尚潮流融合交汇

“水岸新里”是运河汇结合建筑内外的不同需求,呼应与传承大运河文化下,打造出街巷交错式格局的灵动街区。

整体开放、错落式的坡屋顶建筑形态,有进有退,建筑的主体色彩从无锡民居中提炼,与建筑之外的园景相配合,体现江南水乡的主题。多元化立面的高低组合关系,将传统建筑语汇用现代手法演绎,用现代材料还原无锡民居感受。

水岸新里试图描绘的,不仅是具体答案,更是想象中未来河畔城市生活图景:与都市接壤的,是河水、浅丘、栈道、浮岛和昼夜,它们串联成艺术作品般的岛链,勾勒出新的城市天际线。

热力四射的河畔,将不定期上演水上艺术、民谣音乐节、咖啡节、艺术展,是整个水岸新里活力制造能量场,以新鲜、自由、活力的视角探索,年轻向上、野趣时尚的生活方式。

(5)高街:国际化开放式商业街区

与水岸新里一样,高街也是运河汇街区商业的另一个特色空间。

高街以全新的“街区+mall”规划布局,整体建筑处于一个对外开放的状态,有室内外空间的转换,是一种街区式的漫步体验。这样的开放式商业街区、多样化的业态配比,舒适度更高、体验感更好,能满足和接纳更高消费人流的空间需求。

沿街商业区 效果图

不同的街景、不同形态的街区成为了直接展示不同生活的舞台和剧场,随着活跃的追求不同生活体验的人群逐渐聚集,运河汇的文化属性将从空间的设计营造中逐渐形成,成为无锡不同消费人群享受城市生活的美好人文空间。

03 特色运营:创新文旅消费新场景

文化赋能,创想美好生活

不同活动的举办,意味着资源的聚集,最终推动运河汇活力气场的形成。运河汇在运营过程中进行产品创新和价值提升,不断升级和优化,统筹各方资源,引入新兴品牌和多元业态,增强商业活力,引领消费浪潮;依托运河汇城市文化会客厅的定位,在挖掘和推动在地文化和潮流文化上,运河汇形成了独具特色的“文化现象”:聚集有趣的人,定位一种独特而共有的价值观,影响城市变得有趣,也让城市更新拥有多样化的方式。

2021年7月1日厂房对外开放后,运河汇持续上演精彩文艺活动,通过与独立乐队和新生代音乐人的共建,打开了无锡全新的音乐现场热情。来自全国的知名乐队和音乐人,在运河汇进行了长达两个月的演出与无锡年轻群体进行了一次深入碰撞。

《Free Talk|对话无锡100位有趣的人》运河汇特别企划人文访谈类栏目,用视频和文字的形式,一步一步深入到城市文化的根部。在对话城市的过程中,逐渐发现并引领着城市中不同标签的人群,比如艺术家、生活家、音乐人、主理人、KOL、城市旅人、潮玩家、创意人、非定义青年……,形成了以运河汇为连接点的文化内容发声群体,他们是城市人文的个体,也是城市人文的群像。

2022年1月20日,依托《Free Talk|对话无锡100位有趣的人》栏目的线下活动“首届线下好朋友大会”在运河汇举行。活动聚集了无锡文化艺术和不同领域的追求美好生活的人群,通过脱口秀、嘉宾演讲、诗歌共创、对话沙龙等丰富的活动形式,为无锡城市文化生活带来了全新的样式。

为了营造出新的文化地标,让运河汇成为旅游、音乐、话剧、文化市集等城市艺术发声地和热门打卡点。华侨城还引入了更新城市故事的多维商业品牌。这其中,包括蔚来汽车、几何书店、Algebraist 代数学家、Wagas、青鹤谷、喜马拉雅森、Double check、Mushion等不同消费领域的优秀品牌聚集在运河汇,为运河汇新生活方式的营造奠定了基础,项目预计年内全面开业。

特别值得期待的是,为了最大程度活化运河文化,发展文旅产业深度融合,江苏古运河投资集团有限公司未来还将携手顶级国际艺术资源引入《二泉映月》光影芭蕾舞剧项目。据总导演吴焱介绍舞剧在创作上没有选取阿炳生平的传统叙事,而是采用古今对话的形式,将“光”的意向贯穿全剧,通过科技加持,舞蹈和音乐赋能,激发观众的想象,从而传达出追求真善美的美好生活愿景。在场景戏剧空间上,不同于传统室内剧场演出,《二泉映月》光影芭蕾舞剧将在户外上演,古运河畔、阿炳故乡都让演出的“在地”文化因子浑然天成;在艺术表达上,芭蕾舞作为行走的诗歌,高雅艺术里的钻石是剧目的核心,但同时也会融入现代舞、民族舞等多舞种,用融合创新的艺术表现方式将阿炳音乐和江南文化带向更宽广的世界;在舞美设计上,全息光影及冰屏影像、梦幻灯光以及雾森和喷泉系统等高科技与无锡地标建筑、传统民居交互叠加,观众不仅能“看”演出,还能“视、听、嗅、味、触”全方位感受光影芭蕾舞的艺术魅力。“用年轻人喜欢的科技感使得演出维度更广,但光影只是锦上添花,科技也不能喧宾夺主,人的肢体和情感表达永远是核心。老戏创编,我们通过舞蹈、音乐让观众感受一个全新的阿炳故事。”吴焱如是说,《二泉映月》光影芭蕾舞剧必将为运河汇乃至整个无锡赋予更好的文化魅力和商业活力。

运河汇+运河舞台演艺效果图

PART 04 激活内核,共建城市价值

运河汇项目作为城市更新、片区提升的引擎,会延续代际传递与历史美好记忆,通过形态更新、功能升级、资源融合以及记忆延续的四大策略,在设计、建设中充分发掘场地特性,进行“场所精神再造”,唤醒建筑活力,形成独特地标;同时,将游客集散中心打造为公共空间,通过新潮前沿的文化艺术活动,为城市文化旅游带来新动能。近年来,项目的价值也获得社会各界认可,数誉傍身:2020年无锡市发改委市级重大产业综合奖、2021年文旅厅省级重点文化和旅游产业项目、“江苏省住建厅2021年度城市特色风貌塑造奖”、《新华日报》“江苏文旅消费新场景”以及第二届Pro+Award普罗奖。

作为未来的无锡城市文化会客厅,运河汇承担着连接无锡运河文化和民族工商业传承的历史责任,也同时重塑着钢铁厂历史记忆和提升城市功能转换和更新的需要。无论是过去还是未来,运河汇始终坚持以活化历史,共建城市价值为己任,创新创想出符合无锡在地文化的城市更新范本。

在运河汇项目上优先考虑产业空间重塑,摒弃了传统的旧城改造房地产综合开发模式,转为城市更新产业空间再造、激发城市内核、赋能产业转型的长期经济考虑,以人-城-产合理的空间思考带动新产城融合的发展模式。

城市更新最终回归“以人为本”,运河汇的“人文探索”已经形成了自己的特色,从“文化引领”、“业态升级”到“产城融合”。

(一)文化引领:唤醒和传承无锡的民族工商业城市记忆,这是无锡人的情感共鸣。在此基础上,以先锋文化和艺术创意吸引年轻人的集聚,不断将文化流量转化为生活流量,真正成为无锡城市文化会客厅。

(二)业态升级:对于空间的重塑和再造,是运河汇对话过去和未来的方式,也是将传统的厂房进行功能的转换,建成后的运河汇将成为无锡文商旅融合发展的一个缩影,是活化江南古运河度假区、提升社会效益、经济效益、文化效益的重要载体。

(三)产城融合:在城市更新过程中,运河汇在城市价值层面,期望推进城市功能调整,助力文商旅融合发展,促成公共空间提升,激活片区活力,塑造无锡城市更新中的一张新名片。

为了这样的目标,运河汇重点在空间设计和文化营造上,创造性的完成了自我迭代,形成了更具在地性的方法:

1)重构钢铁厂与运河文化的商业街区肌理:让人流在历史与现代的感受中不断切换

2)新商业空间的戏剧性表达和人性化设计:漫游式的体验感让消费场景更有趣味性

3)文化性与艺术性的优质内容的创新引入:成为时尚打卡和潮流消费的新聚集地

4)地上更新与地下空间开发的功能性互补:码头集散和地下交通等全面提升出入体验

在当前“大运河文化带建设”和“长三角一体化”城市发展的大背景下,无锡梁溪运河风光带的不断完善,使得运河湾区的文化艺术生活渐渐形成,让城市的发展回归中心,让城市生活回归河滨,是一场全球性的运动,运河汇也将成为这场运动中的推动者和贡献者。

这个文化地标,将为无锡留下一个对话过去和未来,对接潮流与经典,创造先锋与当代的城市更新研究样本。它不仅是无锡社交和生活的磁场,更是可以不停探索、具有共享属性的发声场,唤醒城市文化艺术力量的源点,并以此与时代对话的窗口。

时空变换,那个曾经给我们带来无限荣光的锡钢浜,正与无锡人更加紧密相连。未来,每当人们注视着那带有着浓厚工业风的现代建筑时,都会想起那段我们未曾经历但崇敬的宏伟历史。